|

|

| これまでの研究成果を紹介します! |

Suto, I., Kawamura, K., Hagimoto, S., Teraishi, A. & Tanaka, Y. (2012). Changes

in upwelling mechanisms drove the evolution of marine organisms. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 338-341, 39-51. doi: 10.1016/j.palaeo.2012.04.014.

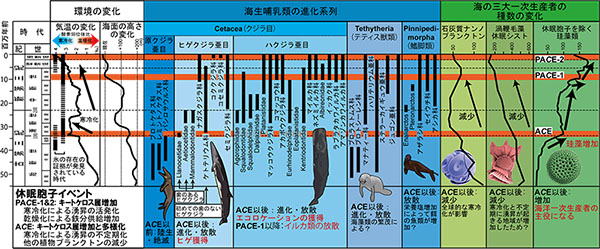

本論文は,須藤斎の指導学生たちの卒論・修論研究結果などと須藤がこれまで行ってきた珪藻休眠胞子研究成果をまとめたものになります.休眠胞子化石群集解析の結果,北大西洋域から始新世/漸新世境界から休眠胞子化石群集が急増・多様化し,殻サイズが半減するというAtlantic Cheatoceros Explosion (ACE)イベントが確認されました.始新世/漸新世境界は,全球的な寒冷化が進み,沿岸域での湧昇活動と湧昇による底層からの栄養供給が活発化したと考えられています.それまで季節的な沿岸湧昇が起きる場所に卓越していた渦鞭毛藻類が減少し,それと入れ替わるように季節的でない湧昇活動に適応した休眠胞子類が増加・多様化したためにACEイベントが起きたと考えられます.

また,北太平洋域では,約850万年前と250万年前に休眠胞子化石の産出頻度が急増するイベントが確認されました(それぞれをPacific Chaetoceros Explosion (PACE)-1とPACE-2イベントと名付けました).これらのイベントも,それぞれの時代に北太平洋周辺域で寒冷化が進み,湧昇活動が活発したことに加えて,陸域の乾燥化が進んで,ヒマラヤ上昇などによる冬季モンスーンの強化が起こり,珪藻の分裂に必要な鉄を含むダストの供給量が増加したためであると考えられます.

また,これらの3つのイベントと同期するように,クジラ類やアシカなどの鰭脚類などの海生哺乳類が進化・放散しているという事実があります.つまり沿岸湧昇が活発化した結果,珪藻類を餌とするオキアミなどの動物プランクトンが増加し,ヒゲクジラ類が進化,また,動物プランクトンを食べる魚類も増え,ハクジラ類・鰭脚類が進化したと考えることができます.さらにこれらの時代には,マナティやジュゴン,ウニ類,カニ類などの様々な生物が多様化したことも報告されているため,これらも底層からの栄養供給が増えたために沿岸域で海草類が繁茂し,それらを食べるこれらの生物進化が促された可能性が高いと考えています.

これらの結果は,現在進んでいる地球温暖化が進み海洋表層水温が上昇した場合,沿岸湧昇が弱化して海底からの栄養供給が減少して生物多様性が失われていく可能性が高いことを示唆しています.以上のように,地球環境変動によって様々な生物の進化が相互に進んでいく(共進化)というこれまでになかったような研究成果を示すことができました.

|

|