新着情報

「地球環境科学と私」第五十六回

2025.7.10

「地球環境科学と私」第五十六回は地球環境システム学講座 林 亮太さんによる 足元にあるものは何なのか? です.

足元にあるものは何なのか? 地球環境システム学講座 林 亮太

地球環境システム学講座の林亮太です。私はみなさんの足元にある土壌、特に土壌中の有機物(土壌有機物)に注目して研究をしています。マイナーな研究に思われるかもしれませんが、これがけっこうおもしろいのです。

私は幼い頃より生き物に興味があり、田んぼや森、海などさまざまな場所で生き物を採取することが好きでした。その経験の中で「生き物を学びたい」という思いが芽生え、大学では多様な生き物が暮らす森を研究できる農学部を選びました。やがて、土壌に関する授業・実習を通して、「土壌は人類を含む全ての生き物の生存基盤である」と認識するようになり、土壌と生物(特に樹木)の関係を研究できる研究室に進むことに決めました。

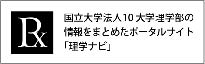

土壌は、砂粒や粘土などの鉱物(=無機物)が単に集まったものではありません。植物が枯れた葉や根を有機物として地下に供給し、それを土壌中の動物や微生物が食べて生活し、土台である無機物とそうした営みがかかわりあいながら起こっているのです。この営みの中で生まれるのが土壌有機物です。よって、土壌有機物はただの枯れた葉や根というよりは、それらが動物によって細かく砕かれたり、微生物によって分解・改変されたりしたものです。この変化の中で、枯れた葉や根に含まれていた養分は再び利用できる形になって鉱物の表面にくっつき、植物の要求に応じて養分が供給されます。土壌有機物自身もその表面に養分を保持することができ、その養分を植物に提供しています。こうした機能は、私たちが野菜を育てるときに使うたい肥や腐葉土で見ることができます。

図1. 土壌有機物ができるまでの流れ

それだけでなく、土壌有機物は無機物である粘土や金属成分によって保護され、分解されにくい形となって長期間地下にとどまることができます。土壌有機物は炭素を主体としています。その炭素は植物が光合成によって大気中の二酸化炭素を取り込むことで得たものです。つまり、土壌有機物は炭素を地下に隔離する機能も果たしているということです。実際、土壌有機物として地下に隔離されている炭素の量は、大気中の二酸化炭素の2倍以上とも言われています。以上のように、土壌有機物は自然の中で生まれ、人類にさまざまな恩恵を授けてくれており、持続可能な社会の構築に向けて極めて重要な存在と言えます。

私の今までの研究では、日本のスギやヒノキの人工林を対象に、土壌の酸性の強さが土壌有機物の形成過程にどのような影響を与えるのかを調べてきました。土壌が酸性になる現象(土壌酸性化)は、土壌劣化の1つであり、農林業における生産性に悪影響を与えることが知られています。しかし、酸性な土壌は日本を含めて世界各地に存在します。私は酸性が強い土壌と弱い土壌の間で有機物の量や性質を比較することで、酸性が強くても土壌機能を保ちつつ持続的な林業が可能かどうかを明らかにすることを目指しています。将来的には、気候の変化や森林の攪乱、更には森林以外の生態系にも視野を広げて研究を展開し、より広範囲で持続可能な土壌管理に貢献したいと考えています。

高校生の頃の私は、まさか土壌の研究に身を投じることになるとは思ってもみなかったことでしょう。しかも、もともと興味のあった生き物だけでなく、有機化学や鉱物、土地管理などさまざまな視点で。ただ、広い視野を持って「足元」を調べるのは楽しいものです。ぜひ、みなさんも外を歩くときに「足元にあるものは何なのか?」と少しは気にかけていただけるとありがたいです!

図2. 土壌を採取する筆者の様子